揭秘甲申国难:深入探索其历史背景

甲申国难,指的是崇祯十七年(1644年)李自成农民起义军攻入明朝都城北京,崇祯帝自缢,明朝作为全国统一政权灭亡,随后清军入关的历史事件。此年李自成、张献忠、明朝、满清军队互相交战,百姓多有死伤,故称国难。

政治背景:明朝的腐朽与崇祯帝的困境

明朝末年,政治腐败,社会矛盾空前激化,尤其是农民与地主阶级之间的阶级矛盾愈发尖锐。在腐朽的封建地主阶级压榨下,全国各地反抗斗争层出不穷,陕西地区成为农民起义的中心地。陕西土地贫瘠,生产落后,赋税和徭役严重,加之连年发生灾荒,农民生活困苦。天启七年(1627年),陕西大旱,澄城知县张斗耀不顾饥民死活,仍然催逼赋税,农民王二揭竿而起,杀死张斗耀,点燃了明末农民起义的序幕。

崇祯帝朱由检登基后接手的是一个民穷财匮、内忧外患交织的烂摊子。他性格多疑、悭吝、刚愎自用,缺乏将事情办到底的决心与能力。例如,崇祯帝在处理魏忠贤大案时,曾一度翦除宦官,但后来又重新起用宦官,委以军事大权,导致京营军队虽然人数众多、装备精良,但监督、将领多为宦官,战斗力低下。

崇祯帝对待农民军剿抚不定。崇祯二年春天,明朝陕西三边总督杨鹤就提出对起义农民以招抚为主、追剿为辅的方针。崇祯帝也曾表示认可,甚至说过“寇亦我赤子,宜抚之”。然而,已经投降的起义农民为了生存又再度起义,抢大户的粮食借以活命,造反烈火渐成燎原之势。此后十几年间,明廷与李自成、张献忠等人曾多次和议,均以失败告终,这在很大程度上都与崇祯帝的决断不当有关。

经济背景:民生凋敝与起义频发

明朝末年,经济萧条,百姓生活困苦。陕西地区由于土地贫瘠、生产落后,加之赋税繁重,农民生活尤为艰难。天启年间的大旱更是雪上加霜,农民不得不揭竿而起,反抗压迫。起义军迅速壮大,并在各地纷纷响应。

随着起义的蔓延,明朝的经济基础受到严重冲击。农田荒芜,商业停滞,税收锐减。明朝政府为了维持运转,不得不加重赋税,进一步加剧了社会矛盾。农民起义军则通过劫掠富豪、打击官府来获取物资,但这种无政府主义的行为也加剧了社会的动荡。

社会背景:民族矛盾与阶级斗争交织

明朝末年,民族矛盾也空前激化。满清军队在东北崛起,多次入关侵扰,严重威胁着明朝的统治。同时,明朝内部也存在深刻的民族矛盾,如汉人与蒙、回等民族的矛盾。这些矛盾在农民起义中进一步激化,成为推动历史进程的重要因素。

阶级斗争也是明朝末年社会背景的重要组成部分。农民阶级与地主阶级的矛盾贯穿整个历史时期。农民起义军以“均田免赋”为口号,打击地主阶级,赢得了广大农民的支持。然而,起义军内部也存在深刻的阶级矛盾,如领导层与士兵之间的矛盾、不同起义军之间的矛盾等。这些矛盾在一定程度上削弱了起义军的战斗力。

军事背景:明朝军事力量的衰败与起义军的崛起

明朝末年,军事力量衰败不堪。明朝政府军队士气低落、装备陈旧、战斗力低下。同时,明朝政府对于边疆地区的防御也日渐松懈,使得满清军队得以多次入关侵扰。

相比之下,农民起义军则迅速崛起。李自成领导的农民起义军经过多次战斗,积累了丰富的作战经验。起义军内部纪律严明、赏罚分明、战斗力强。在中原战场上,起义军六次击溃明军主力,入据关中,建国大顺。随后派军北上,逼向北京。

然而,李自成在进京后也暴露出了一系列军事上的失误。他轻敌冒进、缺乏战略眼光,对清军的威胁认识不足。在山海关之战中,李自成只带了6万人马迎战吴三桂和清军联军,结果一战而溃,从此走上败亡之路。

外交背景:清朝的崛起与明朝的孤立

清朝在东北崛起后,逐渐发展成为一个强大的政权。明朝与清朝之间多次发生战争,但明朝往往处于劣势。随着明朝内部矛盾的加剧和军事力量的衰败,清朝逐渐占据了上风。

在李自成攻入北京后,清朝看到了入主中原的机会。他们派人与大顺军领导人接触,建议联合推翻明朝,“共享富贵”。然而,李自成并未理睬这一建议。在山海关之战中,清朝军队联合吴三桂击溃了大顺军,为入主中原奠定了基础。

与此同时,明朝在外交上也陷入了孤立无援的境地。明朝政府长期实行闭关锁国政策,与外国交往有限。在明朝末年,虽然有一些有识之士呼吁开放国门、学习外国先进技术,但并未得到广泛响应。因此,在明朝面临危机时,很难得到外国的支持和援助。

文化背景:文化衰落与思想启蒙

明朝末年,文化也呈现出衰落的趋势。随着封建统治的腐朽和经济的萧条,文化事业受到了严重冲击。文化教育落后、文化人才匮乏、文化创新停滞不前。同时,封建礼教对于人们思想的束缚也日益加重,使得社会缺乏活力和创新精神。

然而,在农民起义和清朝入主中原的过程中,也出现了一些思想启蒙的火花。一些有识之士开始反思封建统治的弊端和文化的衰落,呼吁进行改革和创新。这些思想启蒙的火花虽然微弱,但为后来的社会变革和文化发展奠定了基础。

甲申国难的发生是多种因素共同作用的结果。明朝末年的政治腐败、经济萧条、社会矛盾激化、军事力量衰败以及外交孤立等因素相互交织、相互影响,最终导致了明朝的灭亡和清朝的入主中原。这一历史事件对于中国历史产生了深远的影响和启示,值得我们深入研究和反思。

- 上一篇: 瑞丽位于哪里?

- 下一篇: 揭秘忍者棒球:超炫出招技巧大公开!

-

揭秘爱神餐馆2:深入探索浪漫美食之旅资讯攻略03-12

揭秘爱神餐馆2:深入探索浪漫美食之旅资讯攻略03-12 -

揭秘:郝字篆书写法全解析资讯攻略03-29

揭秘:郝字篆书写法全解析资讯攻略03-29 -

魔兽世界:揭秘黑海岸的神秘之旅资讯攻略11-25

魔兽世界:揭秘黑海岸的神秘之旅资讯攻略11-25 -

揭秘:这个标题的真正含义是什么?资讯攻略03-24

揭秘:这个标题的真正含义是什么?资讯攻略03-24 -

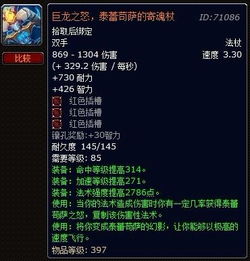

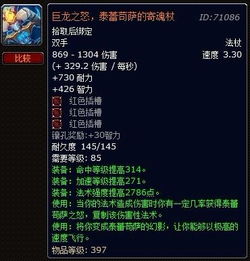

探索传奇:WOW橙杖任务全揭秘资讯攻略11-22

探索传奇:WOW橙杖任务全揭秘资讯攻略11-22 -

揭秘快手时光机:深入探索其背后的技术奇迹资讯攻略03-20

揭秘快手时光机:深入探索其背后的技术奇迹资讯攻略03-20