一担究竟是多少斤?快来了解!

在中国传统的计量单位中,“担”与“斤”是两个常见且历史悠久的重量单位。它们广泛应用于日常生活、商业交易以及农业生产等多个领域,承载着丰富的历史文化内涵。今天,我们就来深入探讨一下“一担等于多少斤”这一问题,并从历史沿革、实际应用、地域差异、现代换算以及文化传承等多个维度,来全面解析这两个重量单位之间的关系。

历史沿革:担与斤的起源与发展

“担”与“斤”作为重量单位的起源,可以追溯到古代中国。据史书记载,“斤”这一单位最早出现在春秋战国时期,当时的斤并非今日所理解的500克,而是因地域、时代不同而有所差异。到了秦朝统一度量衡后,斤的重量才逐渐趋于统一。而“担”作为较大的重量单位,其起源同样悠久,最初可能是用于衡量农作物或货物的重量,随着社会的发展,逐渐成为商品交易中的重要计量标准。

在历史的长河中,“担”与“斤”的具体重量并非一成不变。以“斤”为例,汉代的斤约为250克左右,唐代则接近600克,直至明清时期,斤的重量才逐渐稳定在当今所认知的约500克。而“担”的重量也随着斤的变化而调整,但总体上保持了一定的比例关系,即一担等于一定数量的斤。

实际应用:担与斤在日常生活中的角色

在中国传统的农耕社会中,“担”与“斤”是不可或缺的计量工具。农民们在收获季节,常常用“担”来衡量稻谷、小麦等农作物的重量;商人则利用这些单位进行货物的买卖与交易,确保公平合理。在日常生活中,无论是家庭烹饪还是节日庆典,人们也会用到“斤”这一单位来称量食材,确保分量适中。

特别值得一提的是,在一些地区,如江南水乡,由于水系发达,船只成为重要的交通工具,人们便常用“担”来衡量船载货物的重量,形成了独特的“船担文化”。而在北方一些地区,由于地势平坦,马车成为主要的运输方式,“马车担”则成为了衡量货物重量的另一种说法。

地域差异:担与斤在不同地区的差异

中国地域辽阔,各地风俗习惯、气候条件、经济发展水平各不相同,这也在一定程度上影响了“担”与“斤”的具体应用与理解。在南方一些地区,由于物产丰富,商业活动频繁,人们习惯于使用更为精细的计量单位,如“两”(一斤等于十两)甚至“钱”(一两等于十钱)进行交易。而在北方,由于物产相对单一,商业活动不如南方发达,人们更多地使用“斤”和“担”这样的较大单位。

此外,即使在同一个省份内,由于历史传承、方言习惯等因素,对“担”与“斤”的具体定义也可能存在差异。例如,在某些地区,一担可能被定义为100斤,而在另一些地方,则可能是120斤或更多。这种地域性的差异,使得“一担等于多少斤”这一问题在不同的语境下有着不同的答案。

现代换算:担与斤在现代社会中的换算

随着时代的发展,国际单位制逐渐在全球范围内普及,公斤、克等成为通用的重量单位。然而,在中国,尤其是农村地区和传统文化浓厚的城市,“担”与“斤”依然有着广泛的应用。为了适应现代社会的需求,国家制定了统一的换算标准:一担等于100斤,一斤等于500克。这样,无论是传统的农贸市场还是现代化的超市,都可以轻松地将“担”与“斤”转换为国际单位,方便消费者进行购买与比较。

当然,这种换算标准并非一蹴而就,而是经过了长时间的讨论与实践。在改革开放初期,由于各地对“担”与“斤”的定义存在差异,给商品流通带来了不小的困扰。为了解决这一问题,国家相关部门组织专家进行了深入的调研与论证,最终确定了统一的换算标准,为商品交易的规范化、标准化奠定了坚实的基础。

文化传承:担与斤背后的文化意义

“担”与“斤”不仅仅是一种计量单位,更是中国传统文化的重要组成部分。它们承载着人们对公平、诚信的追求,体现了中华民族勤劳智慧、精打细算的精神风貌。在传统的农耕社会中,人们通过辛勤的劳动,用“担”与“斤”来衡量收获的喜悦;在商业活动中,它们则是衡量交易是否公平的重要标尺。

此外,“担”与“斤”还与许多民间故事、俗语紧密相连,如“千斤重担一人挑”、“一担挑两头”等,这些生动的表达不仅形象地描绘了人们生活的艰辛与不易,也传递出坚韧不拔、勇于担当的正能量。在现代社会,虽然“担”与“斤”的具体应用场景有所减少,但它们所蕴含的文化价值与精神内涵依然值得我们珍视与传承。

综上所述,“一担等于多少斤”这一问题背后,蕴含着丰富的历史文化内涵与社会变迁的痕迹。从历史沿革到实际应用,从地域差异到现代换算,再到文化传承,“担”与“斤”以其独特的魅力,见证了中国社会的变迁与发展。在未来的日子里,让我们继续传承与发扬这一优秀的传统文化,让“担”与“斤”成为连接过去与未来的桥梁,共同书写中华民族更加辉煌灿烂的篇章。

-

汽车报废年限究竟是多少?快来了解!资讯攻略11-20

汽车报废年限究竟是多少?快来了解!资讯攻略11-20 -

木屋别墅每平米造价究竟是多少?快来揭秘!资讯攻略03-24

木屋别墅每平米造价究竟是多少?快来揭秘!资讯攻略03-24 -

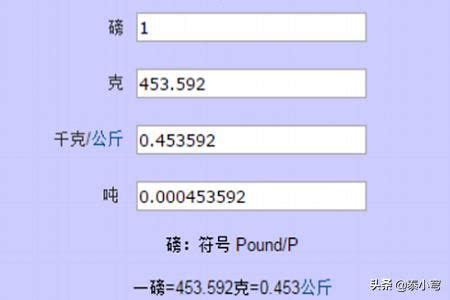

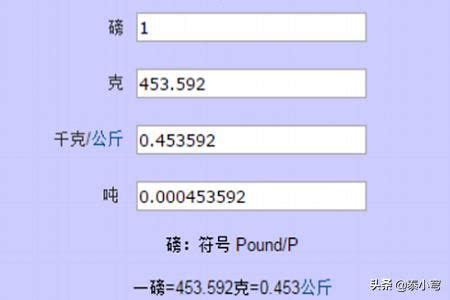

一磅等于多少斤?资讯攻略03-07

一磅等于多少斤?资讯攻略03-07 -

揭秘!一米六微胖身材的理想体重范围是多少斤?资讯攻略11-15

揭秘!一米六微胖身材的理想体重范围是多少斤?资讯攻略11-15 -

英雄联盟手游赵云皮肤售价到底是多少?快来揭秘!资讯攻略11-09

英雄联盟手游赵云皮肤售价到底是多少?快来揭秘!资讯攻略11-09 -

华硕S5200当前售价是多少?快来查看!资讯攻略04-07

华硕S5200当前售价是多少?快来查看!资讯攻略04-07