如何准确测量白炽灯的光通量?

在探讨如何求出白炽灯的光通量这一议题时,我们需从多个维度深入理解光通量的概念、白炽灯的工作原理、测量光通量的方法以及影响光通量的因素。光通量,作为描述光源发光能力的物理量,是衡量灯具亮度的重要指标,对于白炽灯而言,其光通量的准确测定不仅关乎照明效果,也是评估灯泡能效的关键。

一、光通量的基本概念

光通量(符号Φ,单位流明Lm)是指光源在单位时间内所辐射出的光能量总和,它反映了光源的明亮程度。简单来说,光通量越大,意味着光源越亮。这一概念对于理解白炽灯的性能至关重要,因为白炽灯作为一种将电能转化为光能和热能的装置,其光通量直接体现了电能转化为光能的效率。

二、白炽灯的工作原理

白炽灯的工作原理基于电流通过灯丝时产生的热效应。当电流流经金属灯丝时,由于电阻的存在,电能转化为热能,使灯丝温度升高至白炽状态,进而发出可见光和红外辐射。灯丝的材质(通常为钨)、形状、长度以及通过的电流大小共同决定了灯丝的温度,进而影响光的发射效率和光谱分布。因此,白炽灯的光通量不仅与输入功率有关,还受到灯丝设计参数的深刻影响。

三、测量光通量的方法

测量白炽灯的光通量通常采用积分球法。积分球是一个内壁涂有高反射材料的空心球体,内部装有一个光源和一个或多个光度探测器。当被测光源置于积分球中心时,光源发出的光线经过多次反射,最终均匀分布在积分球内壁上,光度探测器接收到的光信号即代表了光源的总光通量。这种方法能够有效消除光源方向性的影响,准确测量出光源的发光总量。

在实际操作中,还需注意以下几点以确保测量准确性:

1. 预热稳定:白炽灯在点亮初期,由于灯丝温度逐渐上升,光输出会有所增加直至稳定,因此测量前需确保灯泡已充分预热至稳定状态。

2. 环境控制:测量环境应保持黑暗,避免外界光线干扰;同时,温度和气压的变化也会影响测量结果,因此需在标准条件下进行。

3. 仪器校准:光度探测器需定期校准,以确保测量结果的准确性。

四、影响白炽灯光通量的因素

白炽灯的光通量受多种因素影响,主要包括:

1. 额定功率:额定功率越高,意味着更多的电能被转化为光能和热能,一般而言,光通量也会相应增加。但需注意,过高的功率可能导致灯丝过早老化,缩短灯泡寿命。

2. 灯丝设计与材料:灯丝的粗细、长度以及所用材料直接影响其电阻和发热效率,进而影响光通量。钨因其高熔点和良好的电子发射特性,成为白炽灯灯丝的理想材料。

3. 灯泡类型与填充气体:不同类型的白炽灯(如普通灯泡、卤素灯)以及灯泡内填充的气体种类和压强,也会影响光通量和色温。例如,卤素灯通过卤素循环减少灯丝蒸发,提高了光效和寿命。

4. 工作环境:灯泡的工作电压、电流波动以及周围环境的温度都会影响其发光效率。电压过高或过低都会导致光通量下降,而环境温度过高则会加速灯丝老化。

五、提升白炽灯光通量的策略

尽管白炽灯因其低能效逐渐被LED等高效光源取代,但在某些特定应用场合仍具有不可替代性。对于仍需使用白炽灯的场景,以下策略有助于提升其光通量:

1. 优化灯丝设计:通过精细加工和改进灯丝结构,如采用螺旋形灯丝,可以在保持相同功率下提高发光效率。

2. 使用高效填充气体:如卤素气体,通过化学循环减少灯丝蒸发,维持灯丝细度,从而延长使用寿命并提升光效。

3. 智能调光系统:利用智能控制技术,根据实际需要调整灯泡亮度,既能满足照明需求,又能有效节约能源。

4. 定期维护更换:及时更换老化灯泡,避免光通量因灯丝磨损而显著下降。

六、结论

综上所述,求出白炽灯的光通量是一个涉及光源特性、测量方法及环境因素的综合考量过程。通过理解白炽灯的工作原理,采用准确的测量技术,并考虑影响光通量的多种因素,我们可以更有效地评估白炽灯的照明性能。尽管随着科技的进步,更高效、更环保的照明解决方案不断涌现,但在特定领域,白炽灯仍发挥着不可替代的作用。通过持续的技术创新和优化,我们有望进一步提升白炽灯的光效和寿命,满足多样化的照明需求。

- 上一篇: 揭秘:奥巴马所属的党派是什么?

- 下一篇: 创意元素绘制指南:解锁多样元素的绘画技巧

-

如何准确测量三围尺寸资讯攻略11-12

如何准确测量三围尺寸资讯攻略11-12 -

如何精确测量甲醛含量资讯攻略12-13

如何精确测量甲醛含量资讯攻略12-13 -

如何用红外线体温计准确测量体温?资讯攻略11-28

如何用红外线体温计准确测量体温?资讯攻略11-28 -

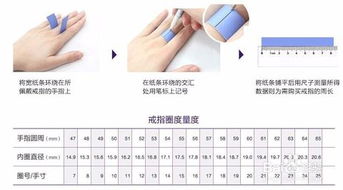

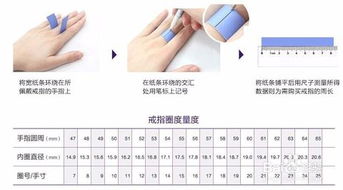

如何测量戒指尺寸?资讯攻略11-04

如何测量戒指尺寸?资讯攻略11-04 -

德图Testo 635:湿度、温度、压力及露点综合测量仪使用指南资讯攻略01-29

德图Testo 635:湿度、温度、压力及露点综合测量仪使用指南资讯攻略01-29 -

掌握完美曲线:文胸精准测量技巧与尺寸匹配指南资讯攻略02-21

掌握完美曲线:文胸精准测量技巧与尺寸匹配指南资讯攻略02-21