如何区分对联的左右:上联与下联辨识方法

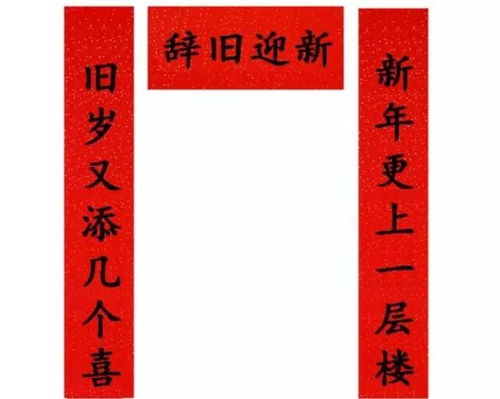

在中国传统文化中,贴对联是春节期间一项重要的民俗活动,它不仅增添了节日的喜庆氛围,还寄托了人们对新一年的美好祝愿。然而,对于初次接触对联的人来说,如何正确区分上联和下联,并将它们左右对称地贴在门上,却是一个不小的挑战。本文将从对联的基本知识、内容逻辑、音韵格律、书写习惯以及实际张贴方法等多个维度,详细阐述如何分辨对联的上下联及其左右位置。

一、对联的基本知识

对联,又称对子、楹联,是一种独特的文学形式,由上下两句组成,字数相等,结构相同或相近,意思相对或相关,且讲究平仄押韵。每副对联都蕴含着深厚的文化底蕴和哲学思想,是中国语言文字艺术的瑰宝。

二、内容逻辑区分上下联

要准确区分对联的上下联,首先需要理解对联所表达的内容。在中国传统文化中,对联往往遵循“先因后果”、“先大后小”、“先上后下”、“先外后内”的逻辑顺序。

1. 先因后果:如果对联中描述了因果关系,那么通常原因在前,结果在后。例如,“春风送暖花先放,喜气盈门福自来”,这里“春风送暖”是“花先放”的原因,因此“春风送暖花先放”为上联,“喜气盈门福自来”为下联。

2. 先大后小:在描述事物时,往往从宏观到微观,或从整体到局部。如“四海笙歌迎虎岁,九州英杰跃鹏程”,“四海”与“九州”相比,范围更广,故为上联,“笙歌”与“英杰”则相对具体,为下联。

3. 先上后下:根据空间位置,上者先言,下者后说。如“岁岁平安福星照,年年顺景财源广”,“岁岁平安”指时间上的恒久安宁,为上联,“年年顺景”则是对每年具体景况的祝愿,为下联。

4. 先外后内:从外部环境到内部情感或状态。例如,“梅开寒枝报岁早,柳垂绿带舞春晖”,“梅开寒枝”描述的是自然界的外在变化,为上联,“柳垂绿带”则更多体现了春天的生机盎然,以及对未来的美好憧憬,为下联。

三、音韵格律区分上下联

对联作为一种文学形式,对音韵有着严格的要求。平仄相对、押韵和谐是对联的重要特征,也是区分上下联的重要依据。

1. 平仄相对:古汉语将四声分为平声和仄声两类,平声包括阴平和阳平,仄声包括上声、去声和入声(现代汉语中入声已消失,多并入其他声调)。对联要求上下联在相同位置的字的平仄要相对,即上联某处为平声,下联相应位置应为仄声,反之亦然。通常,上联以仄声字结尾,下联以平声字结尾,这是区分上下联最直观的音韵标志。

2. 押韵:虽然对联不像诗词那样严格押韵,但上下联之间往往有一定的音韵呼应,如押同韵部的字,或利用谐音、叠字等手法增强语言的音乐美和表现力。这种音韵上的和谐也有助于我们区分上下联。

四、书写习惯与视觉布局

在书写对联时,除了遵循内容逻辑和音韵格律外,还受到书写习惯和视觉审美的影响。

1. 竖写习惯:对联通常是竖写的,从右向左排列(在古代,由于书写材料如竹简、纸张多为竖向展开,且古人以右为尊,故上联在右,下联在左)。在现代,虽然书写习惯有所变化,但这一传统依然被保留在许多场合,尤其是在正式场合或传统文化活动中。

2. 视觉平衡:从视觉美学角度考虑,对联的左右布局需达到一种视觉上的平衡和美感。上联通常位于右侧(面向对联时),下联位于左侧,这样既能体现古代书写顺序,也符合人们从左至右的阅读习惯(当站在对联前阅读时,自然是从右向左看)。

五、实际张贴方法

了解了如何区分上下联后,接下来就是如何正确地将它们贴在门上。这同样是一门学问,既要遵循传统习俗,又要考虑实际情况。

1. 确定位置:首先确定要贴春联的具体位置,通常是门楣、门框或门扇上。确保所选位置平整、干净,便于粘贴且不易脱落。

2. 测量尺寸:根据门的宽度和高度,裁剪合适大小的对联纸,确保上下联大小一致,对称美观。

3. 粘贴顺序:遵循“先右后左”的原则,即先贴上联(面向对联时,右侧那张),再贴下联(左侧那张)。如果门上还有横批(横写在门上方的短联),则先贴横批,再贴上下联,横批一般从右向左书写,与对联的方向一致。

4. 检查调整:贴好后,仔细检查对联是否平整、对齐,文字是否清晰可读。如有需要,可适当调整位置或重新粘贴。

六、结语

贴对联不仅是一项技术活,更是一次心灵的洗礼和文化的传承。通过了解对联的基本知识、内容逻辑、音韵格律、书写习惯以及实际张贴方法,我们不仅能正确区分上下联,还能在贴春联的过程中感受到中国传统文化的魅力。每当春节来临,家家户户门上的对联便如同一幅幅精美的艺术品,不仅增添了节日的喜庆,更寄托了人们对新一年的美好期待和祝福。在这个充满希望的季节里,让我们以对联为媒介,共同传承和弘扬中华优秀传统文化。

- 上一篇: LOL三国系列皮肤有哪些,你更喜欢哪一款?

- 下一篇: 如何更新Dota2游戏?

-

如何区分对联的左右:上联与下联判断方法资讯攻略11-17

如何区分对联的左右:上联与下联判断方法资讯攻略11-17 -

如何准确辨识对联的上下联资讯攻略11-22

如何准确辨识对联的上下联资讯攻略11-22 -

如何区分对联的左右资讯攻略02-09

如何区分对联的左右资讯攻略02-09 -

如何正确区分并张贴对联的上下联左右位置资讯攻略11-29

如何正确区分并张贴对联的上下联左右位置资讯攻略11-29 -

春联的左右之分:如何辨别上联与下联资讯攻略11-02

春联的左右之分:如何辨别上联与下联资讯攻略11-02 -

贴对联技巧:轻松分辨上联下联左右顺序资讯攻略11-04

贴对联技巧:轻松分辨上联下联左右顺序资讯攻略11-04